Chirurgie des mâchoires à Paris

Docteur Benoît Philippe

Chirurgie des malformations des mâchoires

Chirurgie maxillo-faciale à Paris

Les « malformations des mâchoires » représentent l’ensemble des malformations de la mâchoire inférieure (mandibule) et de la mâchoire supérieure (maxillaire). Elles peuvent intéresser soit la mandibule ou le maxillaire soit la mandibule et le maxillaire.

Le plus souvent, il existe des désordres dentaires associés expliquant leur appellation de malformations dento-faciales ou de « dysmorphoses dento-faciales ».

Généralement limitées à la mandibule et au maxillaire elles peuvent parfois s’étendre au reste de la face et du crâne devenant alors des « dysmorphoses crânio-maxillo-faciales ».

Chirurgie maxillo-faciale à Paris

Docteur Benoît Philippe

En présence d’une malformation des mâchoires, plusieurs règles doivent être connues et observées :

- Il n’y a aucune urgence à traiter une malformation des mâchoires. Il s’agit d’une indication thérapeutique non vitale et non urgente. Le patient doit recevoir au préalable une information aussi complète que possible sur l’origine de sa malformation et son mécanisme d’installation, les divers traitements possibles (et pour chacun d’entre eux les avantages et les inconvénients), la durée globale des soins, les suites opératoires, les complications éventuelles et les risques de récidive selon la stratégie thérapeutique choisie. Comme pour tout traitement, un devis complet doit être remis au patient avant le début des soins.

- Aucun traitement ne peut être engagé sans un bilan complet auquel participent de nombreux spécialistes : chirurgien maxillo-facial, orthodontiste, kinésithérapeute. D’autres spécialistes sont souvent concernées : otorhinolaryngologiste (pour l’étude de la ventilation), ophtalmologiste (en cas de désordres des muscles oculo-moteurs), généticien (en cas de malformation familiale potentiellement transmissible), psychologue… Le traitement est presque toujours multidisciplinaire associant la chirurgie maxillo-faciale, l’orthodontie, la kinésithérapie oro-faciale pour éduquer la posture et la langue : déglutition, phonation.

L’otorhinolaryngologie peut être associée pour supprimer une obstruction ventilatoire : amygdales-végétations. Cette collaboration multidisciplinaire est indispensable et la condition d’un traitement réussi c’est-à-dire l’obtention d’un résultat harmonieux, fonctionnel et stable. - En présence d’une malformation des mâchoires, aucun traitement orthodontique et en particulier aucune extraction dentaire ne doivent être déclenchés sans une consultation chirurgicale préalable. L’inverse est tout aussi vrai.

Spécialiste de la chirurgie orthognathique à Paris

Traitement des malformations des mâchoires

Anatomie, Lexique

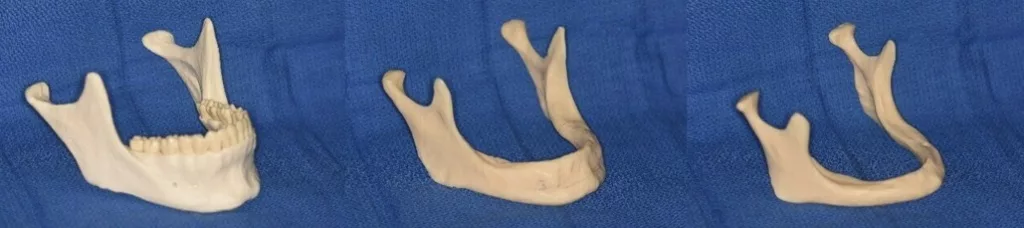

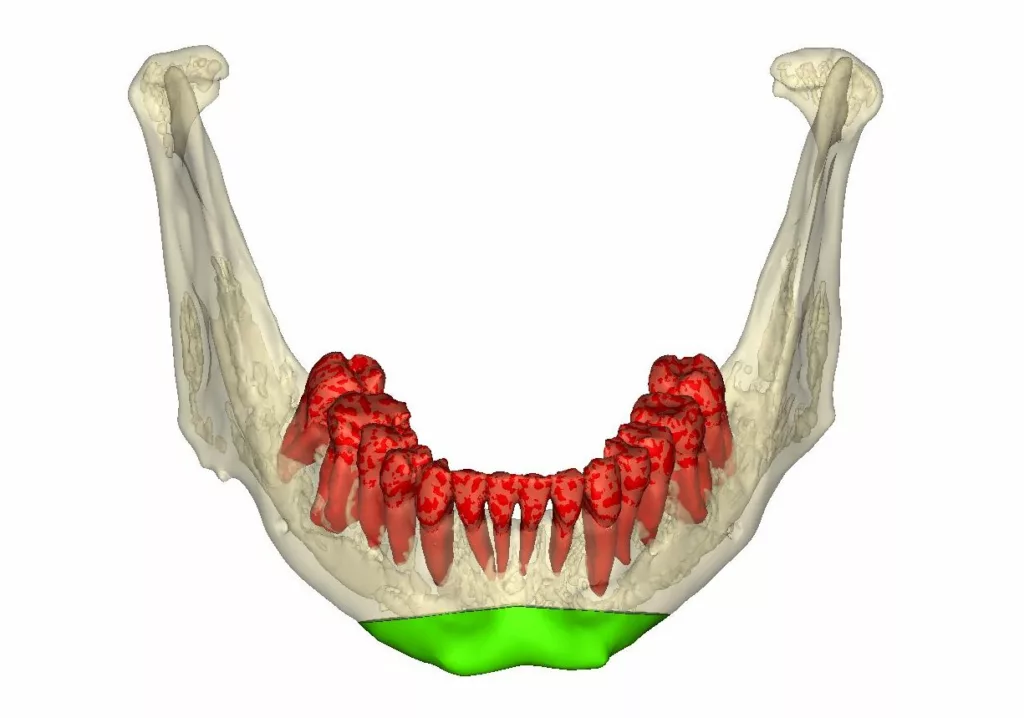

Deux types d’os coexistent au niveau des mâchoires : l’os alvéolaire et l’os basal

L’os alvéolaire

L’os alvéolaire est l’os qui entoure les dents et les maintient sur l’arcade dentaire.

Les dents sont reliées à l’os alvéolaire par un microscopique ligament ; le ligament alvéolo-dentaire ou « desmodonte » appellation dérivée du grec ancien ; lien « desmos » et dent « odous ». Il s’agit d’une véritable « articulation » avec des micromouvements même si ceux-ci sont difficilement observables à l’œil nu.

L’os alvéolaire subit tout au long de la vie un remodelage selon les forces ou les contraintes qu’il subit : action de la langue et des muscles faciaux, forces exercées par les dispositifs orthodontiques. L’os alvéolaire contenant les racines dentaires se construit ou diminue en fonctions des forces mécaniques qu’il subit. L’orthodontie qui consite à déplacer les dents repose sur ce principe, les dents se déplaçant avec l’os alvéolaire qui les supporte.

« L’os alvéolaire naît et meurt avec la dent ». L’os alvéolaire se forme et se développe autour des germes dentaires durant la vie fœtale et durant l’enfance. En cas d’agénésies dentaires c’est à dire en cas d’absence congénitale de dents, l’os alvéolaire ne se forme pas dès le début de la vie. Il existe dès la première enfance une atrophie de la crête alvéolaire ; c’est à dire une atrophie osseuse alvéolaire primitive. Au cours du vieillissement ou en cas d’extractions dentaires, l’os alvéolaire va progressivement se résorber. Il s’agit d’une une atrophie osseuse alvéolaire acquise ; c’est à dire une atrophie osseuse secondaire.

L’os alvéolaire est en continuité avec l’os basal du maxillaire et de la mandibule

L’os basal

L’os basal constitue la base architecturale des mâchoires ; la mandibule en bas et le maxillaire en haut. Stable, très solide, majoritairement compact, indépendant des dents et de l’os alvéolaire, il reste présent tout au long de la vie. En cas d’édentement complet et après une longue période d’involution de l’os alvéolaire, seul subsiste l’os basal. Ce phénomène touche autant la mandibule que le maxillaire supérieur

Quelle attitude adopter face au patient qui vient consulter ?

Comprendre chaque malformation et connaitre les facteurs spécifiques qui en sont responsables et qui l’entretiennent constitue la « bonne attitude » que le chirurgien doit adopter vis-à-vis du patient qui vient consulter.

Pour chaque malformation et dans le but de proposer un traitement approprié , il convient de définir :

- les responsabilités respectives de l’os basal et de l’os alvéolaire

- les causes et le mécanisme d’installation de la malformation et les disfonctionnements qui l’entretiennent : langue, ventilation, posture.

Dans presque tous les cas, les malformations ne sont jamais pures. A une anomalie de l’os basal s’associe une anomalie de l’os alvéolaire. A une anomalie du maxillaire s’associe une anomalie de la mandibule et inversement. Des disfonctionnements de la langue, de la ventilation et de la posture, responsables de la malformation, sont systématiquement retrouvés.

Le patient ; premier intéressé et demandeur d’informations, doit connaître et comprendre tous ces éléments relatif à sa malformation. Deux à trois consultations d’environ une heure à une heure et demi, espacées d’un délai suffisant, sont nécessaires pour explorer le dossier, le comprendre et l’expliquer au patient avec des mots simples.

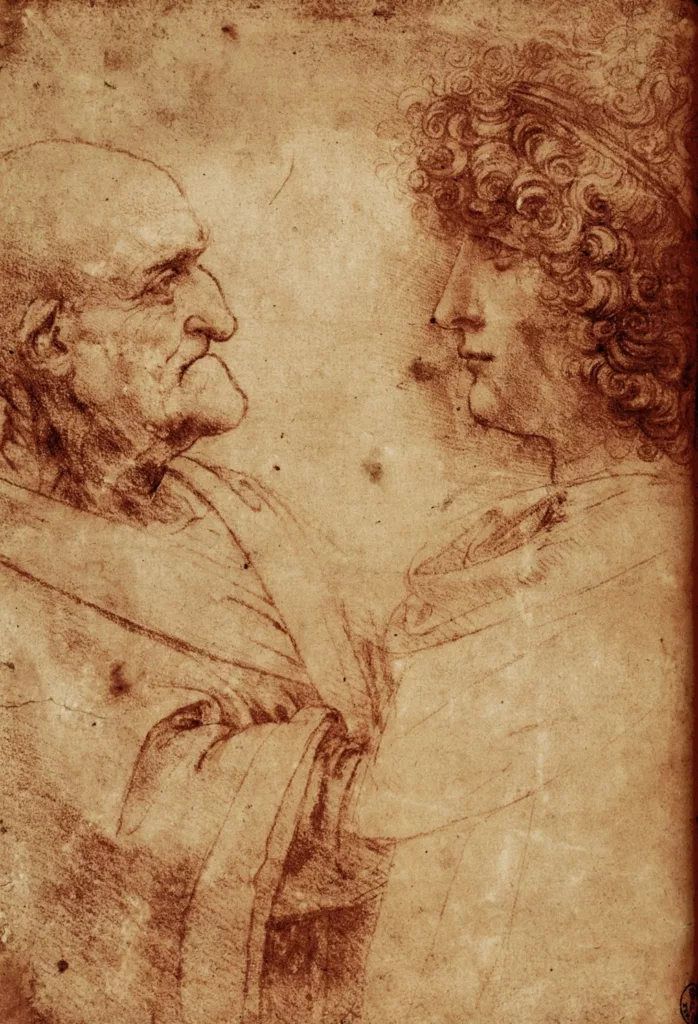

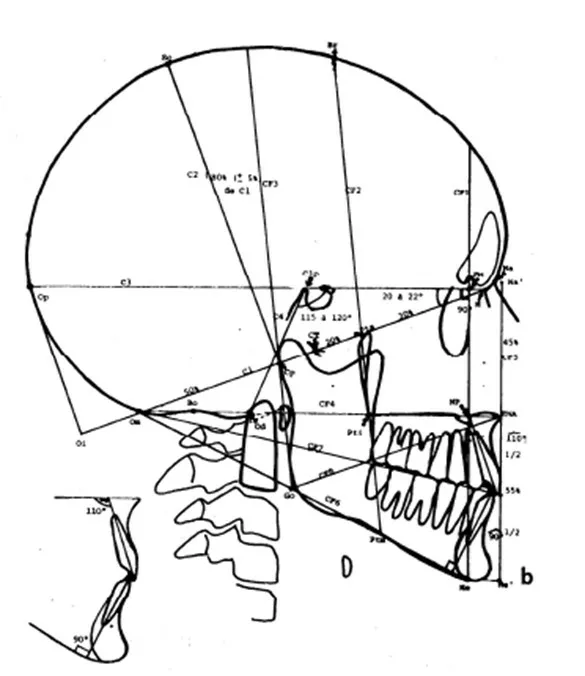

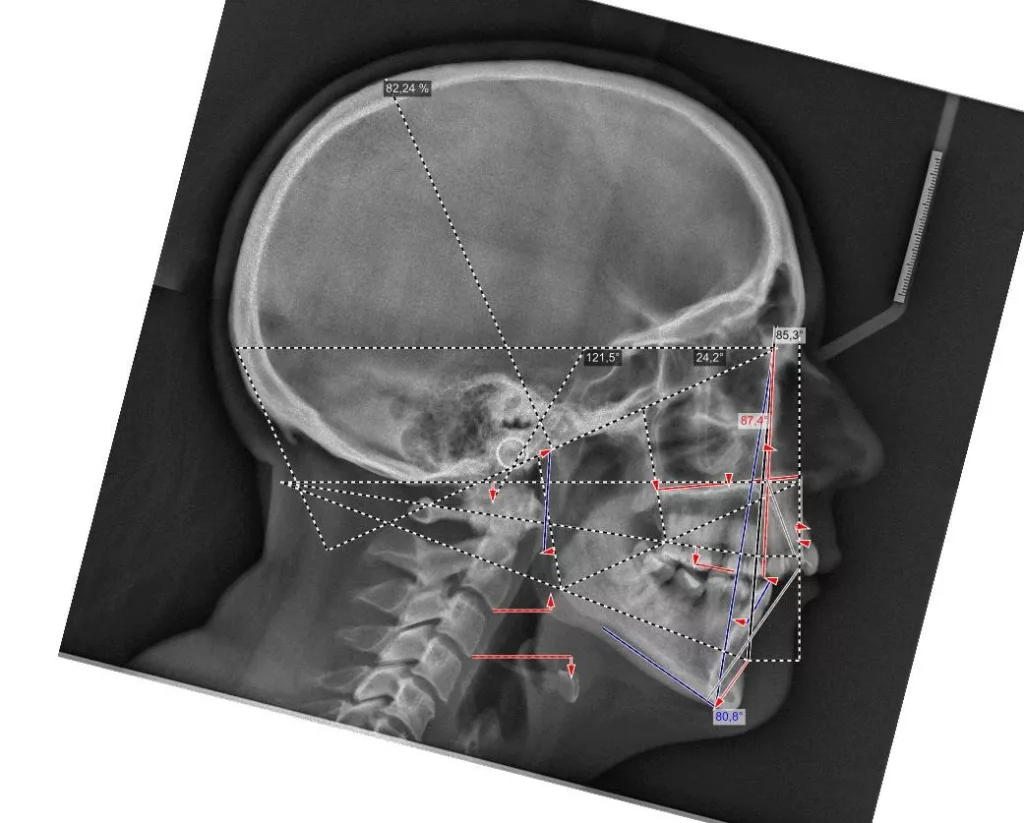

Parmi les examens radiographiques nécessaires, les radiographies de profil et de face correctement orientées et contenant l’ensemble de la tête (sommet du crâne inclus) sont particulièrement importantes. Ces radiographies correctement effectuées permettent d’établir une véritable cartographie du squelette du patient et en conséquence de comprendre sa malformation. Cette analyse cartographique du squelette a pour nom « céphalométrie ». De nombreux types d’analyses céphalométriques existent et sont utilisées selon les pays et universités. Parmi elles, l’analyse céphalométrique architecturale et structurale de Jean Delaire tient une place particulière.

L’Analyse Céphalométrique architecturale et structurale de Jean Delaire

Philosophie Delairienne

L’analyse céphalométrique architecturale crânio-faciale de Jean Delaire, à la différence des autres méthodes d’analyse qui sont principalement basées sur des moyennes statistiques définissant ce qui est « normal » et ce qui est « anormal » (c’est à dire pathologique) est basée sur la notion d’équilibre ou de déséquilibre architectural du squelette crânio-facial propre à chaque individu en tenant compte des principaux appareils anatomiques à son contact et des principales fonctions qui interfèrent avec lui. « A l’état d’équilibre, tous les éléments de l’extrémité céphalique ; squelette et tissus mous sont et fonctionnent en parfait équilibre mutuel ».

Pour chaque individu, l’analyse architecturale crânio-faciale de Jean Delaire permet de déterminer « l’équilibre » squelettique idéal qui lui est propre c’est-à-dire « sa normalité » et de constater, s’il existe, l’état de «déséquilibre » dans lequel il se trouve, c’est-à-dire l’état « pathologique » dans lequel il se trouve en tenant compte de son âge, de ses antécédents personnels ou familiaux, de son état fonctionnel ou dysfonctionnel, de l’existence d’éventuelles pathologies associées.

Pour chaque patient étudié l’analyse céphalométrique de Jean Delaire permet de :

- Connaître et de quantifier le morphotype qui lui est propre

- Analyser la situation d’équilibre (la normalité) ou de déséquilibre (la situation pathologique) dans laquelle se trouve l’ensemble de son extrémité céphalique ; crâne, massif facial et rachis cervical (analyse architecturale),

- Déterminer la participation respective de chaque élément anatomique dans la malformation ; maxillaire, mandibule, os basal, os alvéolaire, dents (analyse orthognathique et dentaire),

- Evaluer l’anomalie de position de chacune des pièces et unités anatomiques et de connaitre la position qu’elles auraient dû avoir en l’absence de pathologie guidant ainsi au mieux le chirurgien dans son plan de traitement chirurgical (analyse topographique)

L’analyse architecturale est complétée par l’analyse structurale. Pour chaque patient elle consiste à examiner attentivement tous la « structure » de l’extrémité céphalique c’est dire l’anatomie de chacune des pièces squelettiques et des parties molles qui la compose pour mieux comprendre le mécanisme d’installation et d’entretien de la dysmorphose. En association avec l’analyse architecturale elle permet de poser le diagnostic le plus précis afin de choisir le meilleur traitement chirurgical et orthodontique.

Analyse céphalométrique d’une sujet orthofrontal, orthognathe, à l’état d’équilibre en Classe I squelettique et dentaire (Schéma original Jean Delaire)

Principales malformations rencontrées : Les Classes III squelettiques

Le maxillaire supérieur est en retrait par rapport à la mandibule. Il peut s’agir d’un manque de développement du maxillaire supérieur et d’une mandibule normale ou au contraire d’un maxillaire normal et d’une mandibule trop développée. Souvent, les deux anomalies se conjurent associant un manque de développement du maxillaire supérieur et excès de développement de la mandibule. On constate souvent une langue en position basse. Le profil facial classiquement observé est « concave » tandis que l’on retrouve fréquemment une occlusion dentaire de classe III. L’appellation courante est le « prognathisme ».

Classe III Squelettique

Principales malformations rencontrées : Les Classes II squelettiques

La mandibule est en retrait par rapport au maxillaire supérieur. Il peut s’agir d’un manque de développement de la mandibule et d’un maxillaire supérieur normal ou au contraire d’une mandibule normale et d’un maxillaire anormalement projeté vers l’avant. Parfois, les deux anomalies se conjurent associant un manque de développement de la mandibule et un maxillaire positionné trop en avant. Le profil facial classiquement observé est « convexe » ou « fuyant » tandis que l’on retrouve fréquemment une occlusion dentaire de classe II. L’appellation courante est le « rétrognathisme ».

Il existe de nombreuses variétés de Classe II squelettiques. Parmi les plus fréquentes, on distingue les Classe II squelettiques avec surplomb des incisives supérieures (Classes II Division 1) et les Classes II squelettiques avec recouvrement des incisives inférieures par les incisives supérieures (Classes II Division 2).

Classe II Squelettique Division 1 :

Classe II Squelettique Division 1

Classe II Squelettique Division 2 :

Classe II Squelettique Division 2

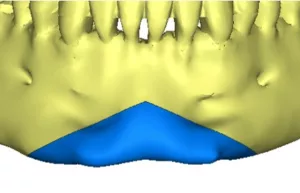

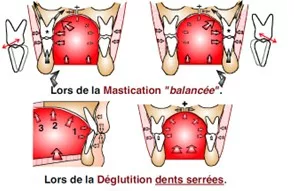

Principales malformations rencontrées : Les Béances

On parle de béance lorsqu’il existe un espace entre les dents du haut et les dents du bas. Le terme médical est « infraclusie ». Les béances sont le plus souvent situées en avant au niveau des incisives et des canines en raison d’une interposition de la pointe de la langue au repos et en fonction (phonation). Le plus souvent, on assiste simultanément à une absence de contact des lèvres au repos c’est-à-dire à une absence d’opposition musculaire des lèvres à la poussée de la langue. Ce déséquilibre musculaire entre la langue et les lèvres est désigné sous le terme de «déséquilibre centrifuge ».

Lorsque l’interposition de la langue est latérale ou postérieure, on assiste à la création d’une béance latérale ou postérieure.

Les béances se rencontrent autant avec les Classe II qu’avec les Clases III et les asymétries faciales. En l’absence de kinésithérapie oro-faciale associée à la chirurgie et à l’orthodontie, c’est à dire en l’absence de suppression des habitudes nocives de la langue après la chirurgie, les béances se caractérisent par un taux très élevé de récidive.

Les béances s’accompagnent toujours d’un disfonctionnements de la langue et d’une ventilation anormale (le patient ventile par la bouche et non par le nez).

Béance antérieure

Principales malformations rencontrées : Les Insuffisances Verticales antérieures

Le face est anormalement courte dans le sens vertical ; de face comme de profil

La responsabilité de cette face anormalement courte dans le sens vertical peut être maxillaire (le maxillaire présente une insuffisance de développement vertical) ou mandibulaire (la mandibule trop courte s’encastre sous le maxillaire raccourcissant ainsi la dimension verticale de la face).

En présence d’insuffisances verticales antérieures, on observe souvent une fermeture des angles mandibulaires (hypodivergence) et une rotation vers l’avant de la mandibule. Le profil est concave.

Insuffisance Verticale Antérieure

Principales malformations rencontrées : Les Excès Verticaux Antérieurs

La face est anormalement longue dans le sens vertical ; de face comme de profil

- Il peut s’agir d’un excès vertical du maxillaire associé à une classe II squelettique. Dans ce type d’anomalie, on retrouve le plus souvent une exposition accrue de la gencive et des dents (sourire gingival), une béance antérieure, un menton anormalement développé verticalement et positionné en arrière. L’angle mandibulaire est anormalement ouvert. On parle de d’excès vertical antérieur sur une Classe II hyperdivergente

Excès Vertical Antérieur et Classe II Squelettique

- Il peut s’agir d’un excès vertical du maxillaire associé à une Classe III squelettique. Dans ce type d’anomalie, on observe fréquemment un angle mandibulaire anormalement ouvert, une langue en position basse et un menton anormalement développé Une béance antérieure complète fréquemment le tableau. On parle de d’excès vertical antérieur sur une Classe III hyperdivergente

Excès Vertical Antérieur et Classe III Squelettique

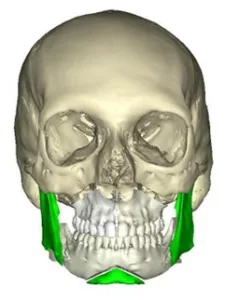

Principales malformations rencontrées : Les Asymétries

D’importance variable, les asymétries faciales s’observent le plus souvent en association avec les Classes II ou les Classe III squelettiques. De très nombreuses causes et de très nombreux mécanismes peuvent réaliser ce type de malformations très complexes : anomalie du développement en cours de la croissance (en insuffisance ou en excès), infection de la sphère ORL ou traumatisme ou méconnu dans l’enfance, anomalie de positionnement de la langue. Chez l’enfant comme chez l’adulte, une tumeur des mâchoires ou une maladie des tissus (dysplasie) peuvent être la cause d’une asymétrie. Les fractures de la mandibule consolidées en mauvaise position s’accompagnent fréquemment d’asymétrie des contours faciaux.

Dans tous les cas d’asymétries et quel qu’en soit l’origine, on observe un mauvais fonctionnement et mauvais positionnement de la langue.

Parfois difficiles à comprendre, les asymétries sont toujours difficiles à traiter. Malgré une symétrisation chirurgicale effective du squelette, il est rare d’obtenir une symétrisation complète des contours faciaux. Les tissus mous de revêtement (peau, muscles, graisse) qui ont longtemps co-existé avec le squelette asymétrique diminuent les effets du traitement chirurgical. Il s’agit d’un phénomène bien connu des chirurgiens est appelé la « Mémoire tissulaire ».

Asymétrie

Les moyens thérapeutiques : L’orthodontie préchirurgicale

L’orthodontie pré-opératoire est destinée à corriger les désordres des arcades dentaires et à permettre au chirurgien d’obtenir au bloc opératoire une occlusion stable, équilibrée sans contacts prématurés c’est à dire sans interférences. Une occlusion stable sans interférences favorise une bonne consolidation osseuse. L’orthodontie est presque toujours réalisée avant la chirurgie.

Les mouvements orthodontiques les plus fréquemment réalisés par l’orthodontiste sont l’alignement, le nivellement et la coordination des arcades dentaires. L’objectif consiste à préparer un engrènement satisfaisant des dents au moment de la chirurgie.

La « décompensation» vise à annuler ou à diminuer les compensations subies par l’os alvéolaire en cas de malformation. Ces compensations peuvent être spontanées ; naturelles (« la nature » s’adapte pour diminuer les effets de la malformation sur l’occlusion) ou provoquées (un traitement orthodontique a été réalisé préalablement pour corriger ou diminuer le trouble de l’occlusion créé par la malformation).

En pratique, la décompensation alvéolaire orthodontique préchirugicale consiste à supprimer les compensations sur l’os alvéolaire avant l’intervention afin que le traitement chirurgical sur les bases osseuses soit aussi efficace que possible. Les décompensations pré-chirurgicales s’accompagnent souvent d’une aggravation de l’anomalie initiale de occlusion. Le patient en est informé.

Les moyens thérapeutiques : La kinésithérapie oro-faciale et l’orthophonie préopératoire. kinésithérapie générale, Yoga

L’ensemble de la musculature oro-faciale participe à la direction de croissance du squelette basal mais aussi à celle du squelette alvéolaire et à l’orientation des dents. La langue à l’intérieur de la cavité buccale et les lèvres à l’extérieur sont des acteurs essentiels de la direction de croissance de l’os alvéolaire et en conséquence du positionnement et de l’inclinaison des dents.

Toute anomalie des forces musculaires au repos (position et volume de la langue, tonus musculaire) et en fonction (phonation, déglutition, respiration) est susceptible d’engendrer une malformation dento-faciale. Il en est de même pour toute attitude nocive : succion du pouce, interposition d’un objet entre les arcades dentaires : stylo, doudou, etc.

Une prise en charge kinésithérapeutique pré et postchirurgicale accompagne toujours un traitement orthodontique et chirurgical. Sans éducation de la langue, de la ventilation et de la posture, on assiste toujours à des récidives.

La langue doit être en position haute, occupant toute la concavité du palais durant la journée et durant le sommeil tandis que la déglutition doit se faire les dents au contact. De nos jours plusieurs applications proposent des tutoriels personnalisés : MewApp, etc.

Mewing

Une posture satisfaisante en position debout et en position assise est indispensable pour accompagner une chirurgie des mâchoires et participer à un résultat stable. La Kinésithérapie générale et le Yoga sont des aides essentielles en cas d’anomalies posturales.

Les moyens thérapeutiques : L’Otorhinolaryngologie

L’Otorhinolaryngologie peut être mise à contribution pour assurer un traitement complet et durable. Tout obstacle à une ventilation nasale doit être diagnostiqué et supprimé avant de s’engager dans une chirurgie des mâchoires. C’est le cas notamment des végétations adénoïdes et des amygdales hypertrophiées (amygdalectomies).

Les moyens thérapeutiques : La chirurgie maxillo-faciale

Les ostéotomies. Le terme d’ostéotomie désigne le geste chirurgical qui consiste à sectionner l’infrastructure osseuse malformée et/ou mal positionnée pour la repositionner selon un équilibre architectural approprié. Longtemps réalisée à l’aide d’instruments rotatifs (fraises chirurgicales) ou d’instruments alternatifs (scies à os), les ostéotomies sont désormais le plus souvent réalisées à l’aide de moteurs ultrasoniques moins traumatisants pour les tissus. Il existe de très nombreux types d’ostéotomies.

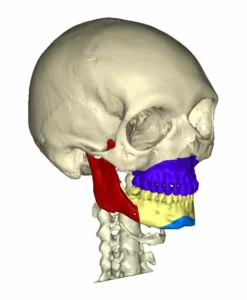

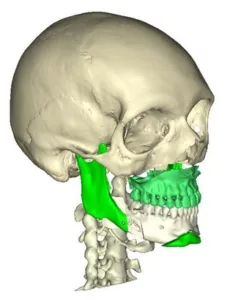

Les ostéotomies totales

Le chirurgien réalise une interruption totale d’une pièce anatomique ; maxillaire, mandibule.

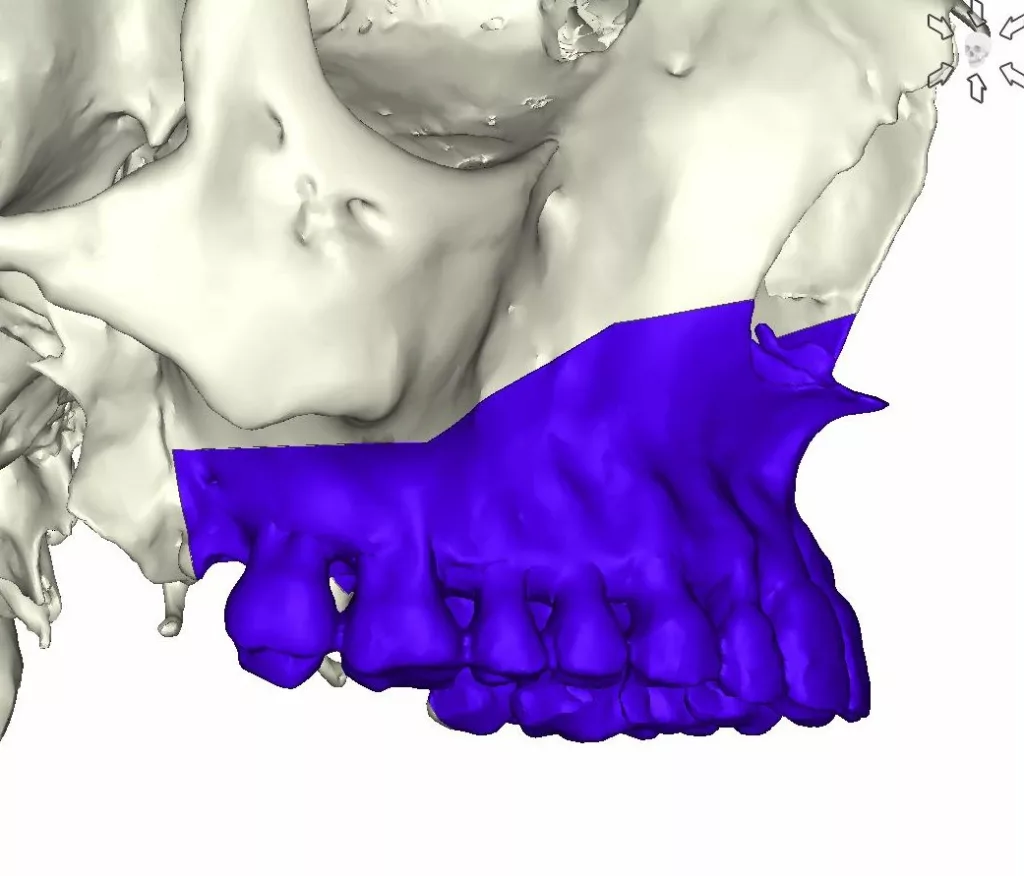

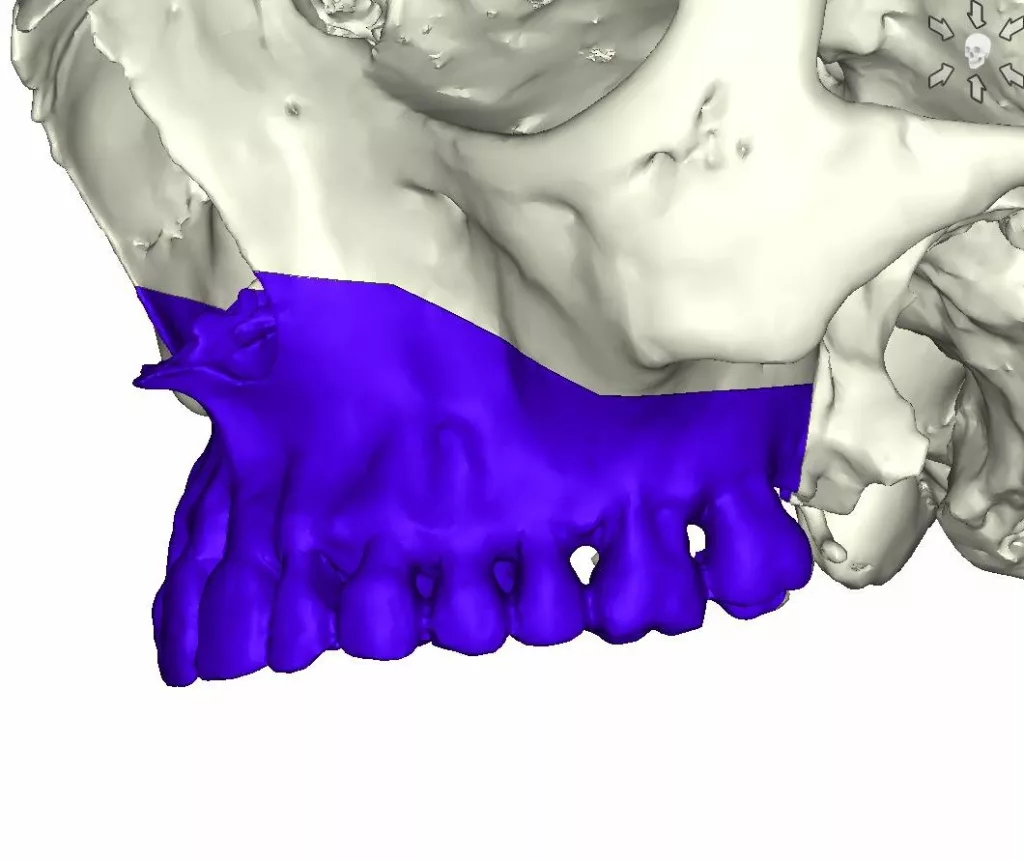

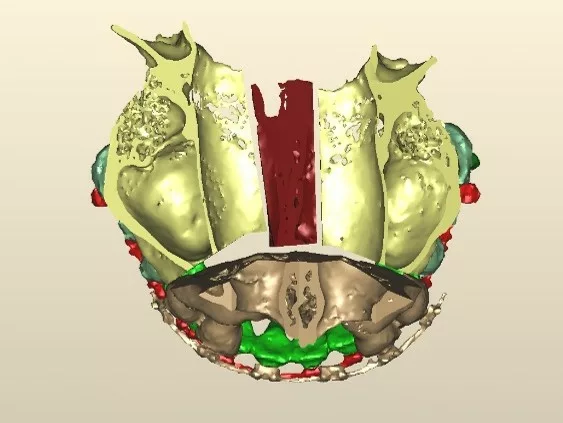

L’ostéotomie de Lefort 1

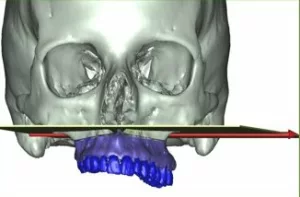

Le chirurgien réalise une interruption totale entre le maxillaire et le reste du massif cranio-facial.

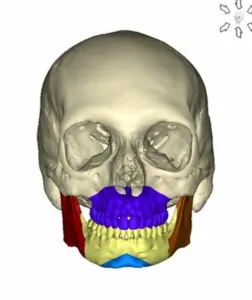

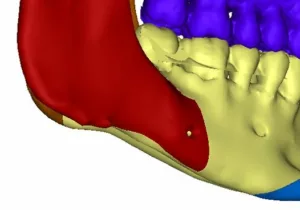

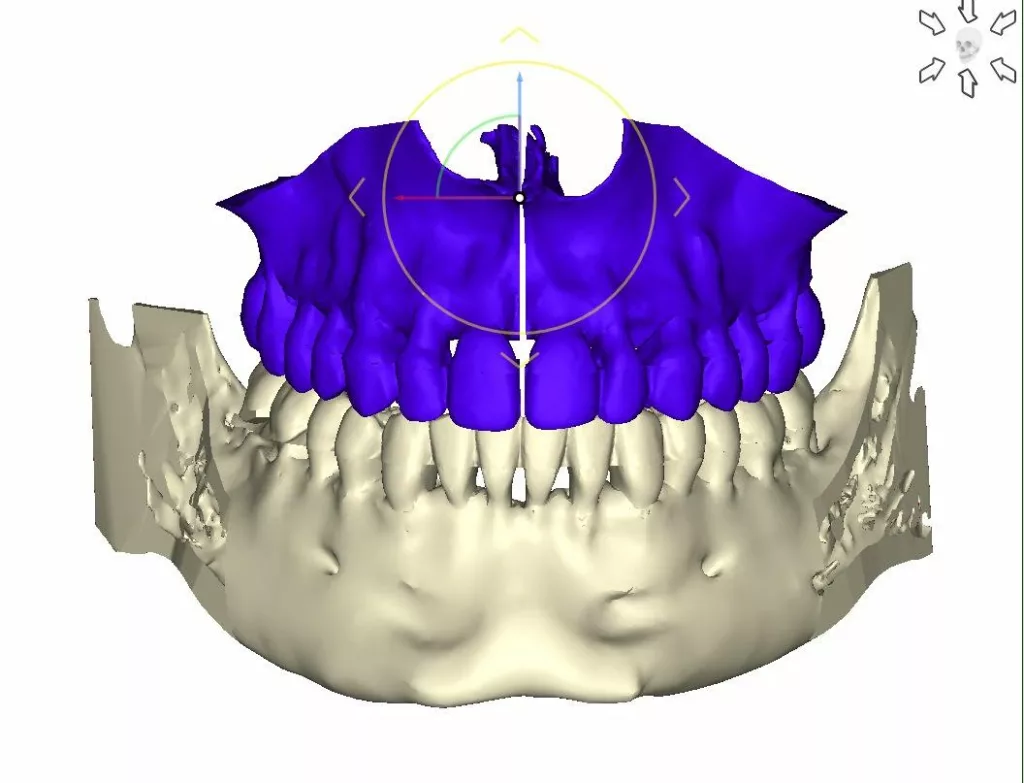

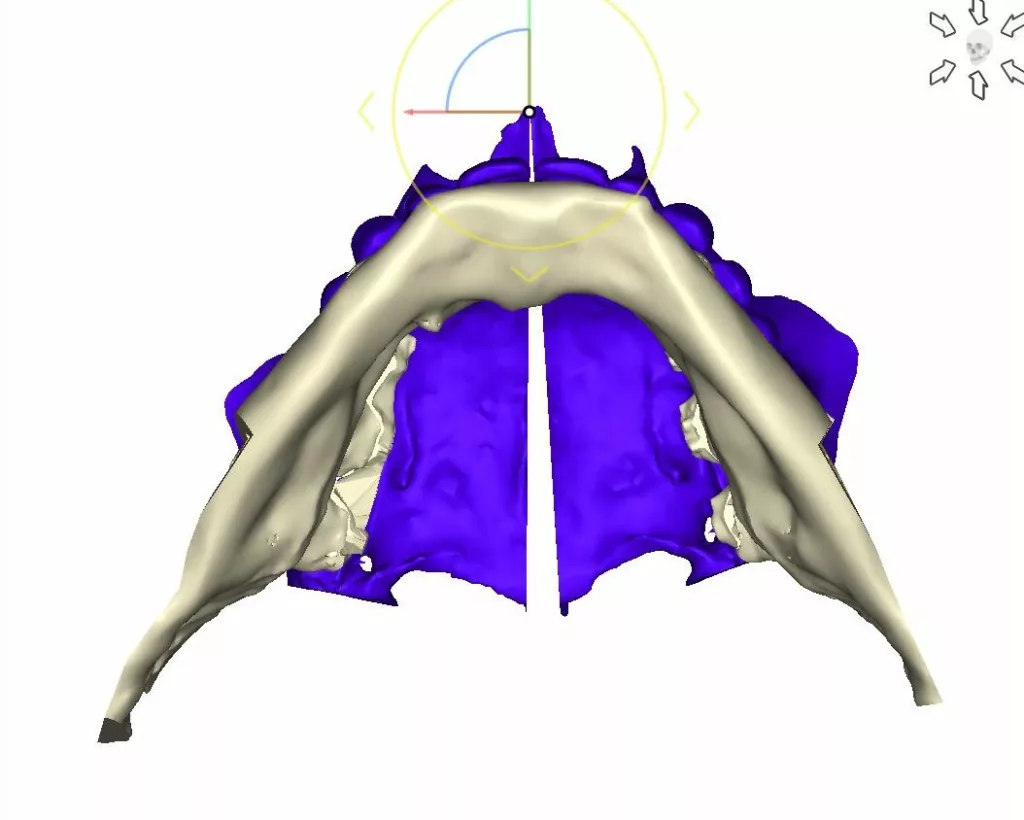

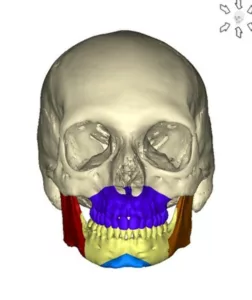

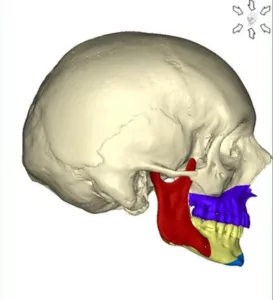

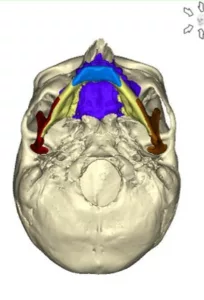

L’ostéotomie de Lefort 1 permet de déplacer la totalité du maxillaire supérieur c’est à dire l’ensemble « os basal – os alvéolaire – dents supérieures » dans les 3 dimensions de l’espace.

L’ostéotomie de Lefort 1 peut aussi être réalisée en un, en deux fragments ou en trois fragments pour permettre une mobilisation différente pour chacun des fragments du maxillaire. Il peut s’agir d’une expansion transversale lorsque le maxillaire est trop étroit transversalement. Il peut s’agir de mouvements spécifiques pour chacun des fragments maxillaires comme cela est souvent nécessaire en cas d’asymétrie ou de béance.

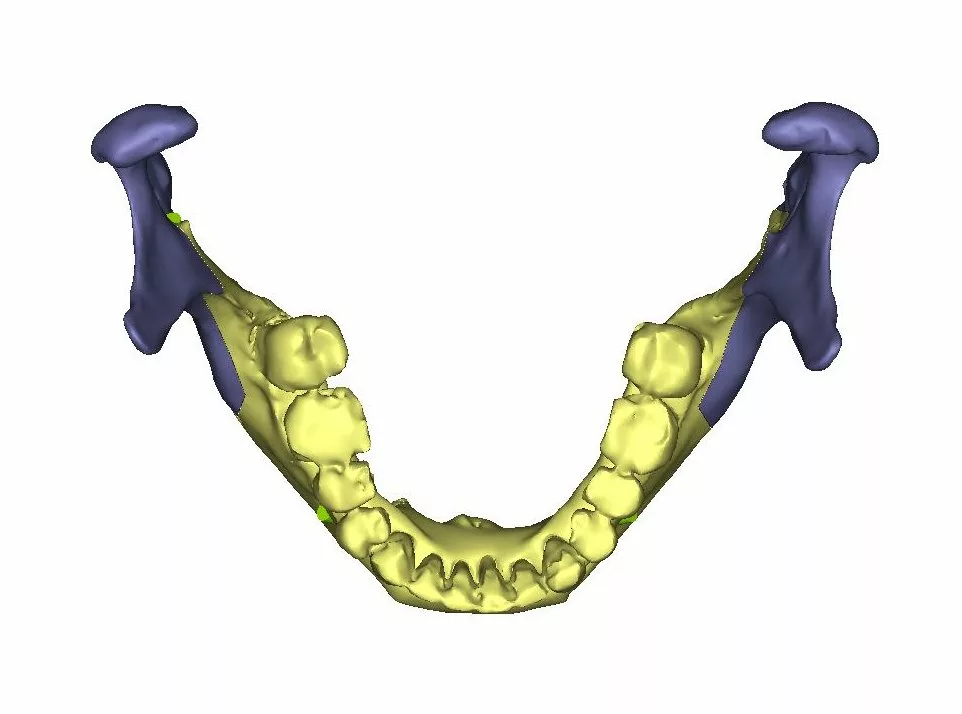

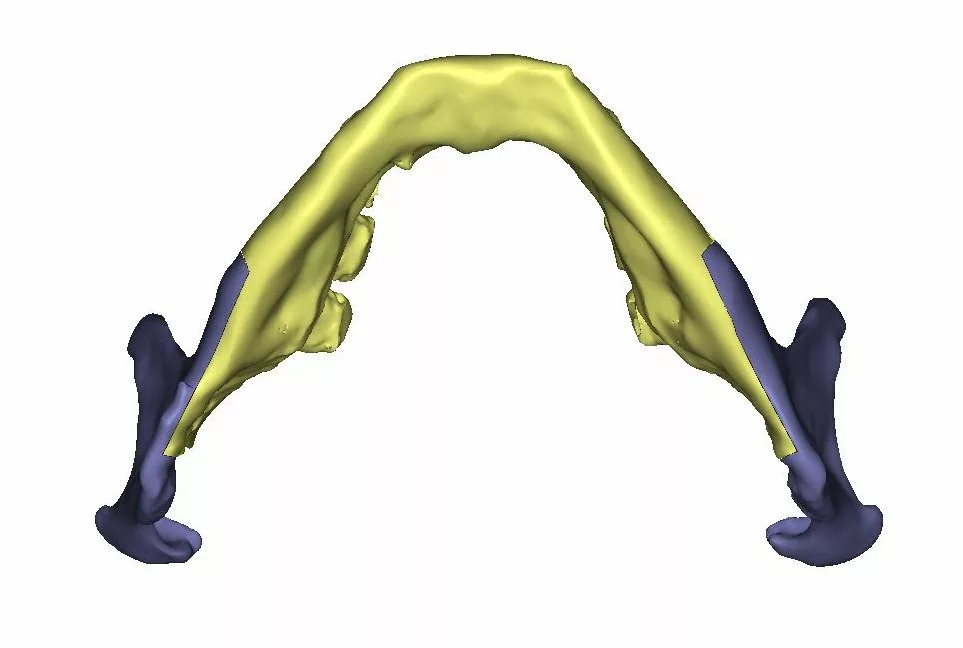

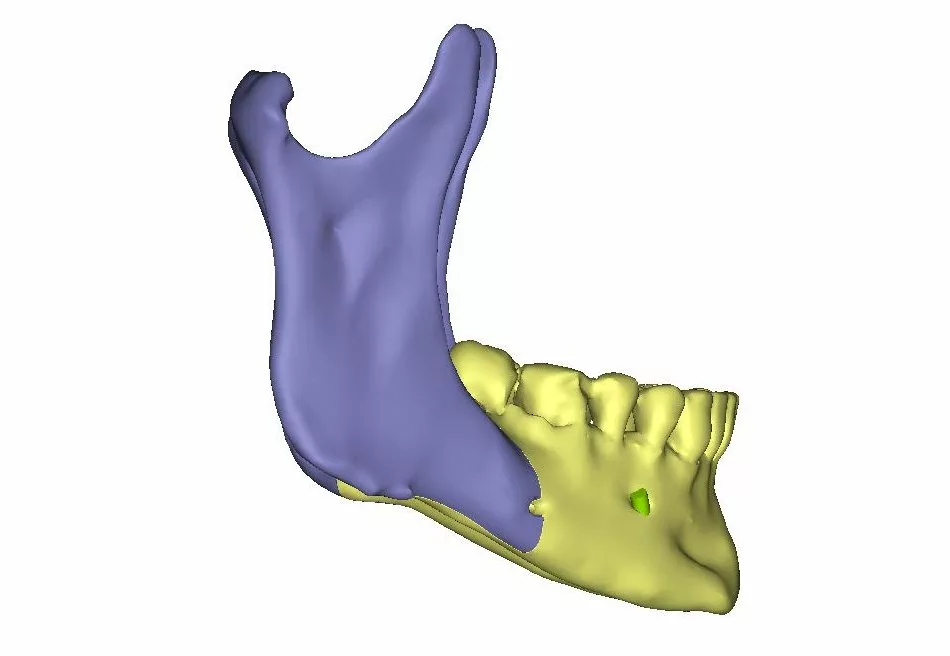

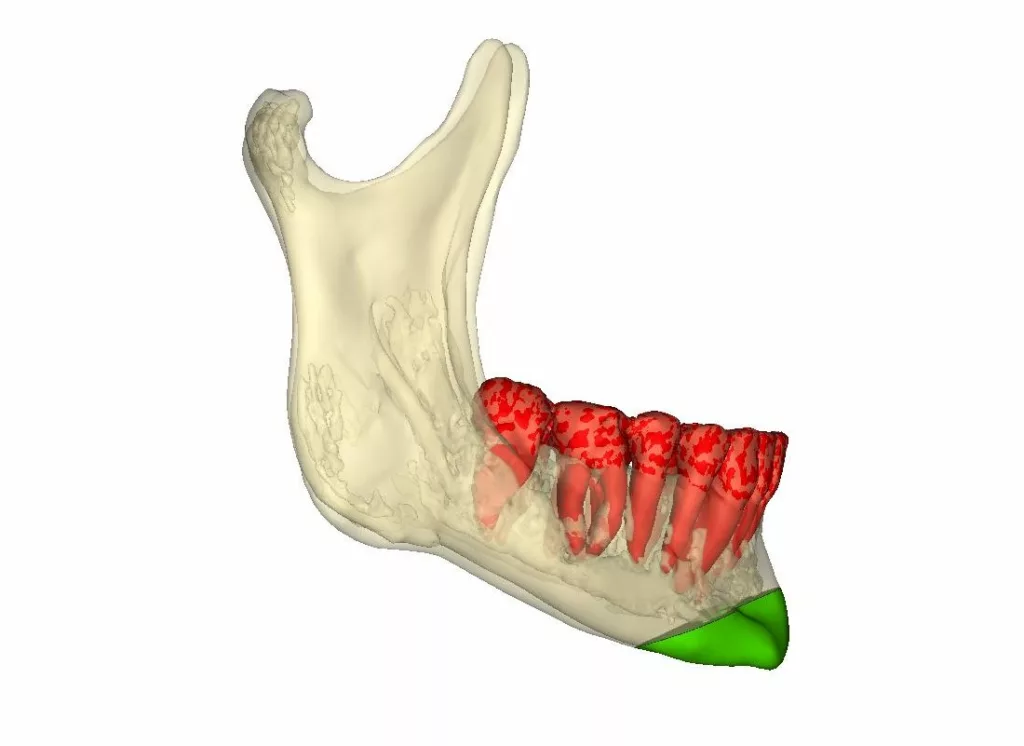

L’ostéotomie sagittale des branches montantes

Elle permet de déplacer l’ensemble de l’arc denté mandibulaire c’est à dire ensemble de « os basal – os alvéolaire – dents inférieures » dans les trois dimensions de l’espace.

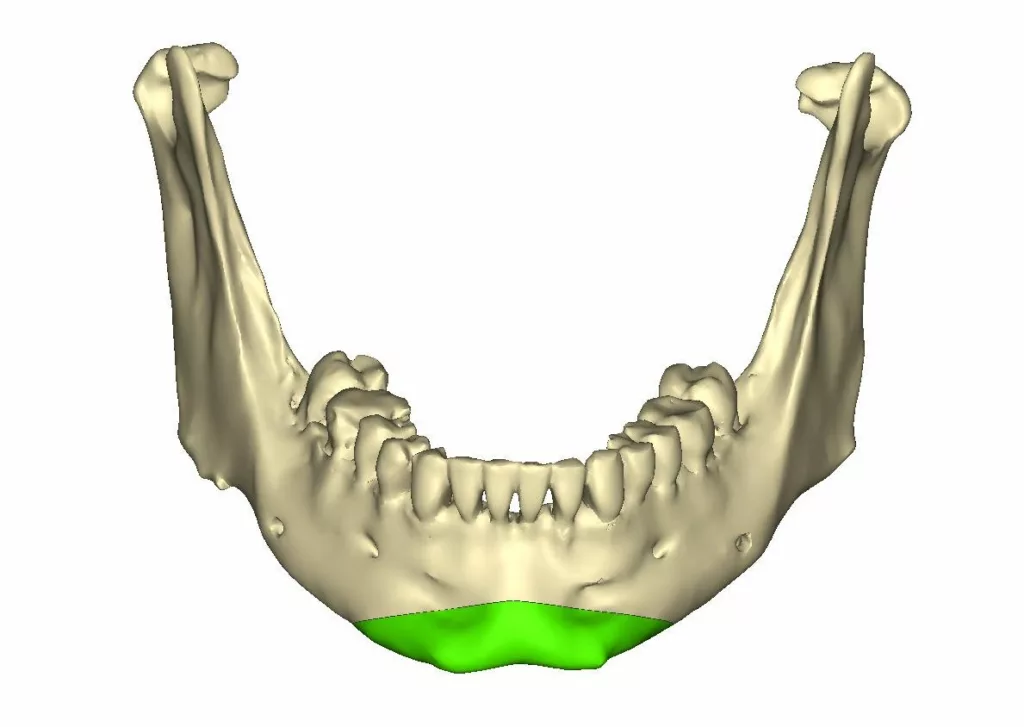

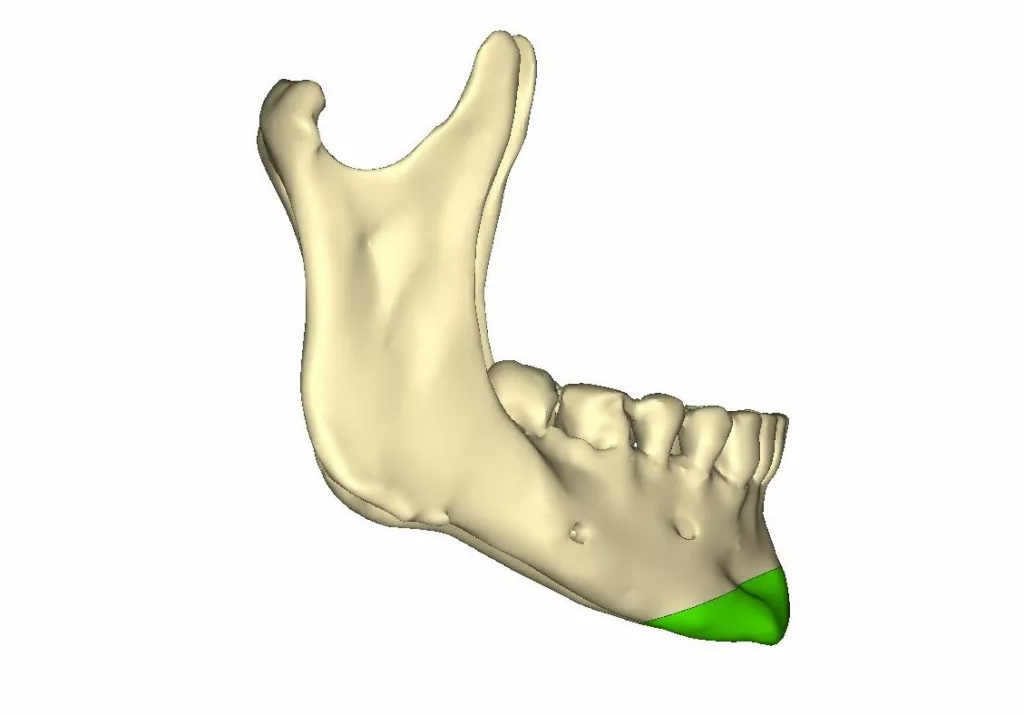

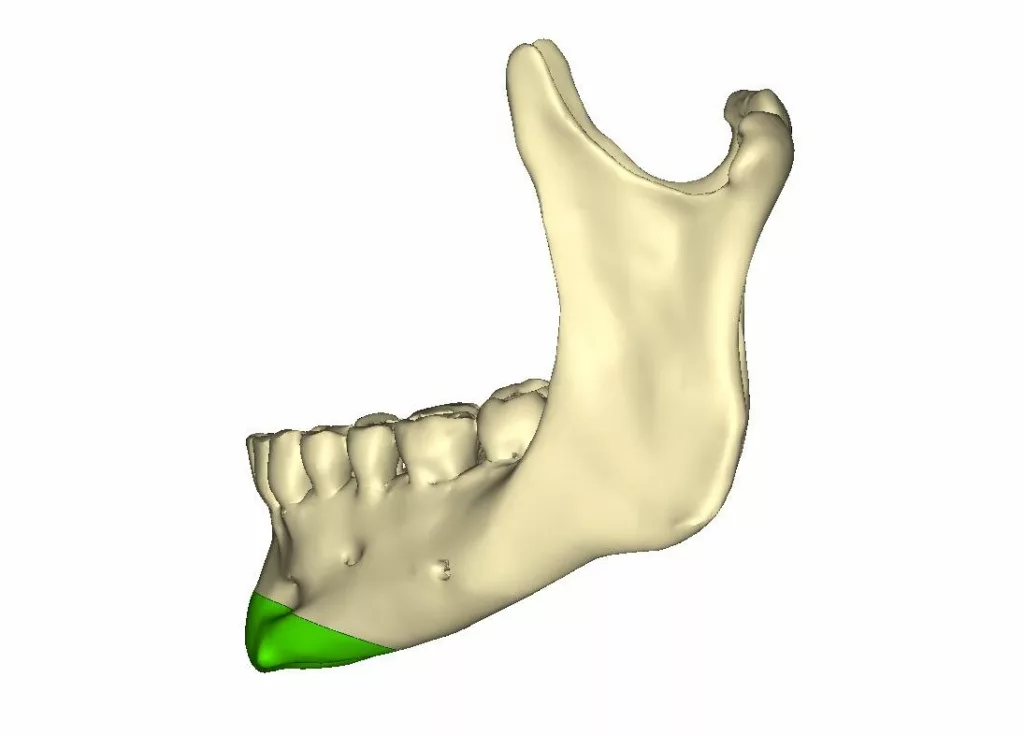

L’ostéotomie de transposition du menton appelée aussi « Génioplastie »

Elle permet de déplacer le menton dans les trois dimensions de l’espace.

La génioplastie peut être réalisée sans ou avec une ostéotomie sagittale des branches montantes.

Les ostéotomies combinées

Elles permettent d’agir simultanément sur l’ensemble des éléments anatomiques de la face. En pratique toutes les combinaisons d’ostéotomies sont possibles selon l’anomalie observée. L’ostéotomie Bimaxillaire avec Génioplastie est la plus courante. Elle associe une ostéotomie de Lefort 1 en un ou plusieurs fragments, une ostéotome sagittale bilatérale des branches montantes et une génioplastie.

Les ostéotomies segmentaires.

Le chirurgien libère un segment (un fragment) du squelette alvéolaire qui contient les dents. Il n’existe pas d’interruption de continuité de la « base » osseuse du maxillaire ou de la mandibule.

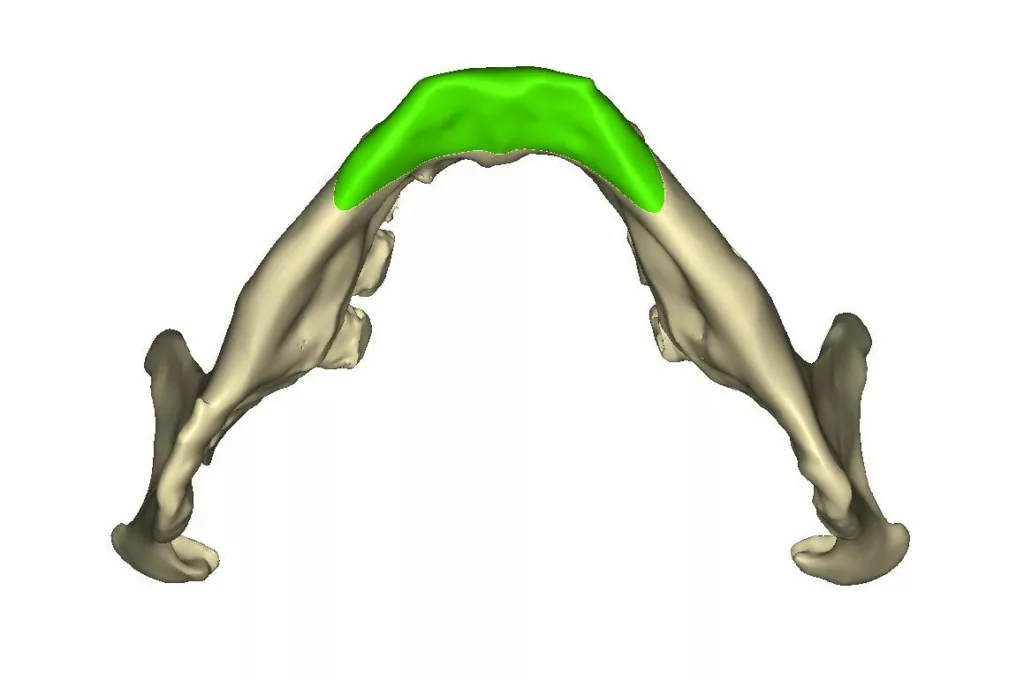

L’ostéotomie segmentaire maxillaire antérieure et l’ostéotomie segmentaire mandibulaire antérieure.

Elles permettent de déplacer le bloc incisif et canin du maxillaire et de la mandibule dans toutes les directions souhaitées.

L’ostéotomie segmentaire maxillaire postérieure et l’ostéotomie segmentaire mandibulaire postérieure.

Uni ou bilatérale, elle permet de déplacer le bloc postérieur du maxillaire supérieur ou de la mandibule(bloc prémolo-molaire).

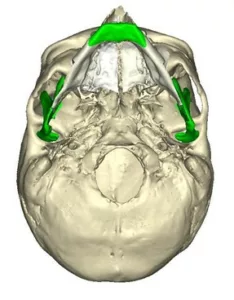

Les Ostéotomies du tiers moyen de la face : l’ostéotomie de Lefort II et l’ostéotomie Lefort III

Elles permettent d’agir à un niveau plus haut situé de la face. Plus rarement réalisées, elles s’adressent aux malformations plus rares qui s’étendent vers l’orbite. La voie d’abords reste esthétique, mixte : endobuccale, trans-conjonctivale (à travers la conjonctive) et coronale (dans le cuir chevelu).

L’ostéotomie de Lefort II intéresse tout le massif facial depuis les dents jusqu’aux nez sans les plancher des orbites et les pommettes.

L’ostéotomie de Lefort III intéresse tout le massif facial depuis les dents jusqu’aux nez avec les planchers d’orbites et les pommettes.

Les associations Lefort III – Lefort I et Lefort II – Lefort I ; dictées par les besoins de l’occlusion, sont fréquentes.

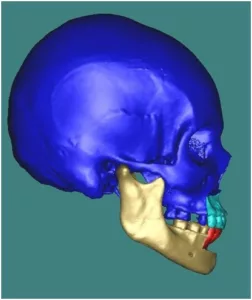

La Chirurgie assistée par ordinateur, guides et plaques sur mesure

En dehors des cas particuliers des fentes faciales (fentes labiales, labio-alvéolaires et labio-alvéolo-palatines) ou des cas particuliers de syndromes malformatifs majeurs en chirurgie crânio-faciale qui obéissent à des protocoles spécifiques, les malformations des mâchoires sont le plus souvent opérées lorsque la croissance est terminée

Dans la majorité des cas, la chirurgie des maxillaires est réalisée lorsque la préparation occlusale est terminée (voir paragraphe orthodontie pré-opératoire)

En ce qui concerne les lycéens et les étudiants, la règle est de programmer les interventions chirurgicales fin juin-début juillet après les examens de fin d’année dans le but de ne pas détruire l’année scolaire ou universitaire. Le mois de juillet est réservé à la convalescence, le mois d’août à la détente avant la prochaine rentrée scolaire ou universitaire de septembre

L’orthodontie postchirurgicale

Elle vise à corriger les dernières imperfections de l’articulé dentaire après la chirurgie. « Une contention » consistant en un très fin fil de métal ou de kevlar, est disposée, invisible, sur la face postérieure des dents dans le but de conserver la qualité du résultat occlusal obtenu par l’orthodontie et la chirurgie

La kinésithérapie oro-faciale et générale postchirurgicale

Lorsqu’une dysfonction a été constatée au cours du bilan initial (trouble de la déglutition, de la phonation, de la posture) et afin de supprimer tout risque de récidive, il est obligatoire de poursuivre à vie les bonnes pratiques enseignées par le kinésithérapeute ou apprises sur nombreux tutoriels désormais disponibles ( Nantes, MewApp, etc.). L’adhésion du patient est la condition N°1 pour conforter le résultat

La séquence : Quand opérer ?

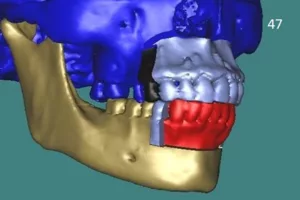

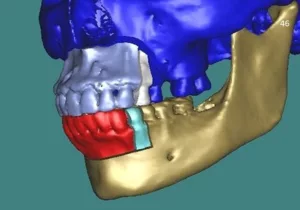

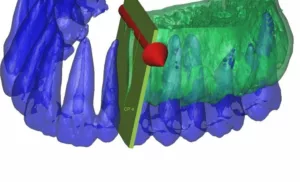

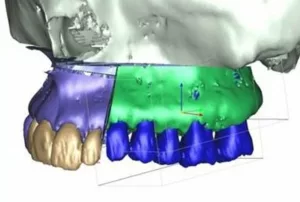

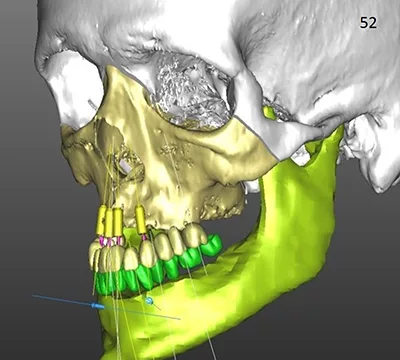

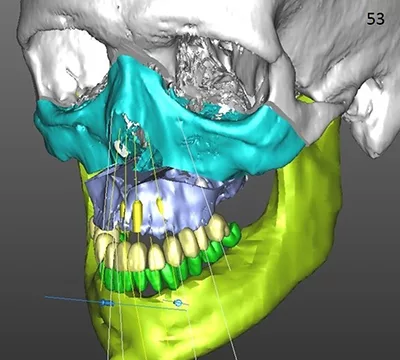

On l’appelle plus communément « chirurgie guidée »

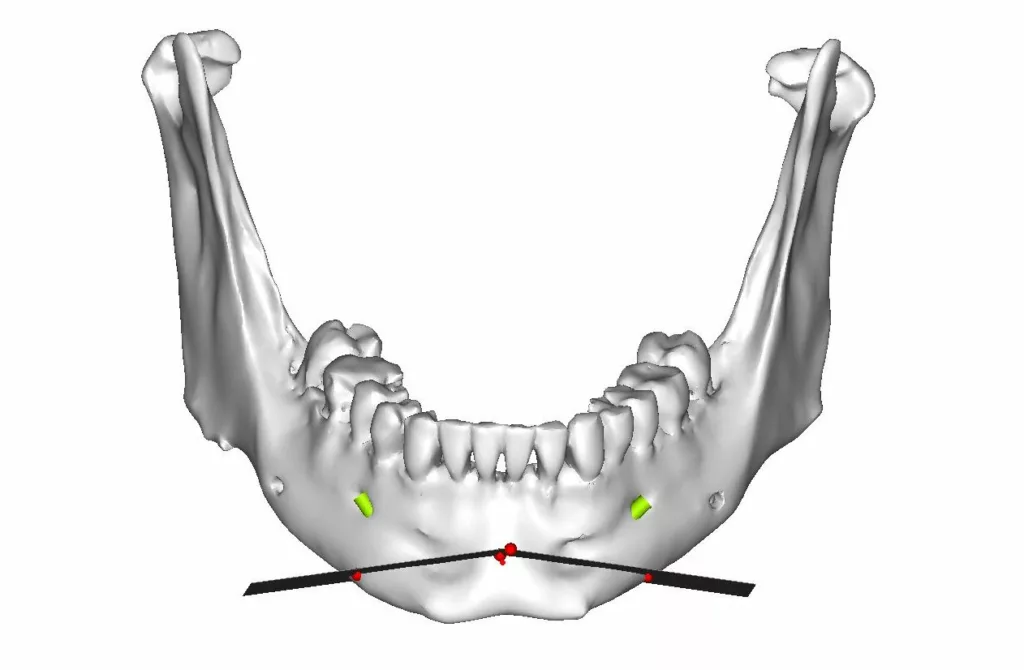

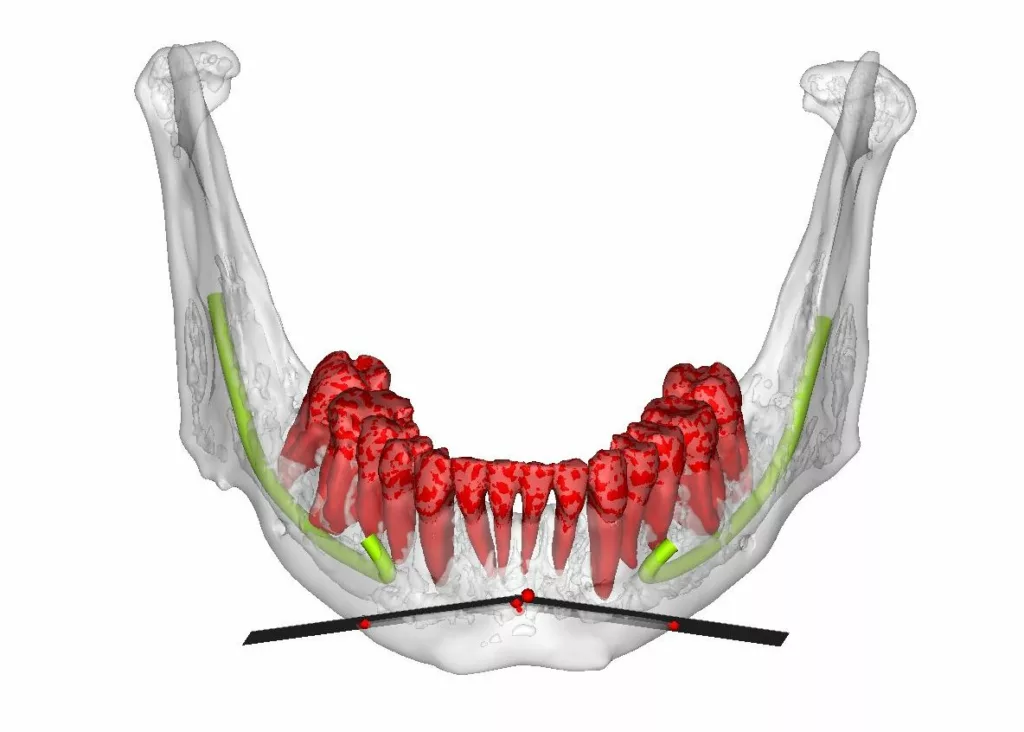

La chirurgie guidée consiste à simuler le geste opératoire au moyen de logiciels spécialisés puis à assurer le contrôle de l’exécution chirurgicale au bloc opératoire à l’aide de guides de découpe osseuse et de forage.

Des miniplaques en titane sur mesure spécifiques de l’anatomie propre à chaque patient et spécifiques des mouvements envisagés par le chirurgien permettent de stabiliser toutes les pièces anatomiques libérées par les manœuvres d’ostéotomie conformément à la simulation : plateau maxillaire, arc denté mandibulaire, branches montantes et condyles, menton .

Ostéotomie de Lefort I en 1, 2 ou 3 fragments, ostéotomie sagittale des branches montantes, génioplasties, ostéotomies segmentaires maxillaires et mandibulaires, postérieures ou antérieures, plus rarement ostéotomies de Lefort II ou Lefort III, tous les types d’ostéotomies peuvent être réalisés en chirurgie guidée.

La chirurgie guidée présente d’autres avantages :

- la compréhension de la dysmorphose dans toutes ses composantes basales et alvéolaires permet au chirurgien de proposer des mouvements radicaux correspondants aux besoins fonctionnels et esthétiques

- le contrôle de l’exécution, en l’absence d’évènement indésirable toujours possible, permet d’établir un véritable « contrat de soin » avec le patient mis en confiance

Quelques règles cependant doivent être connues à propos de la chirurgie guidée intégrale:

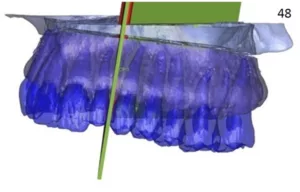

- la chirurgie guidée requiert un bilan scanner pré-opératoire complet de l’extrémité céphalique

- puisque toutes les pièces squelettiques peuvent être positionnées dans les trois dimension de l’espace selon les choix du chirurgien, la stratégie prime sur l’exécution

- une analyse céphalométrique de la situation pré-opératoire et une analyse céphalométrique de la simulation, confrontées à la situation clinique du patient et à ses aspirations sont obligatoires. Pour notre part, nous utilisons l’analyse céphalométrique de Jean Delaire qui nous semble, jusqu’à preuve du contraire, la plus performante

- la simulation de l’acte opératoire est un acte médical qui appartient au chirurgien et à lui-seul. Responsable médicalement et juridiquement du patient qui lui a accordé sa confiance, il ne peut faire réaliser la simulation par un tiers qu’il soit chirurgien ou non chirurgien. Avant la fabrication des guides et des plaques, l’industriel fait signer au chirurgien un document engageant sa responsabilité

- la chirurgie guidée engendre un surcoût financier dont doit être informé le patient (ingénieurs biomédicaux en charge du design des guides et des plaques sous la responsabilité du chirurgien, fabrication industrielles des guides et des plaques sur mesure).

- Aucun mouvement orthodontique ne peut être réalisé une fois que le scanner préopératoire de l’extrémité céphalique a été réalisé

Il s’agit d’une technique nouvelle mais qui appartient déjà aux données acquises de la science

Particulièrement performante, nous utilisons la chirurgie guidée intégrale Delairienne depuis quinze années.